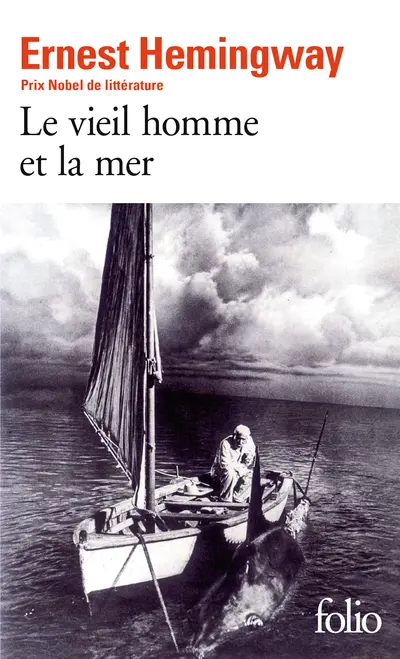

Le vieil homme et la mer, c’est l’un des romans les plus emblématiques d’Ernest Hemingway. Un texte court, dont l’apparente simplicité narrative cache une grande richesse.

L’histoire de Santiago

Le roman raconte l’histoire de Santiago, un vieux pêcheur cubain solitaire, qui traverse une longue période de malchance : 84 jours sans prendre un seul poisson. Son jeune apprenti, Manolin, qui l’accompagnait au départ et à qui le vieux a appris à pêcher, est forcé par ses parents à rejoindre un autre bateau plus fructueux. Cela n’entame en rien l’estime que le gamin porte au vieil homme. Mais pour le reste du village, Santiago est un « salao », c’est-à-dire un homme inutile et dépassé.

Pourtant, le vieux ne se plaint pas. Hemingway ne le décrit jamais comme amer ou abattu. Au contraire, le pêcheur garde confiance et part chaque jour en mer avec la ferme volonté de prouver qu’il est encore capable. Un matin, il décide de s’éloigner plus que de coutume. Là-bas, au large, il a plus de chance d’attraper du gros, espère-t-il.

Santiago avait raison. Loin des côtes, il ferre un énorme espadon. Commence alors un duel épique entre la proie et le vieil homme, un duel qui durera trois jours et trois nuits avant que le pêcheur parvienne à attacher le gigantesque poisson à son esquif pour rentrer au port.

Mais sur la route du retour, alors que Santiago croit la partie enfin gagnée, des requins attaquent et dévorent peu à peu sa prise. Lorsqu’il arrive au port, il est bredouille, épuisé, et n’a pour toute récompense que le squelette de l’espadon, preuve de son combat.

Parabole ou récit de pêche ?

De nombreux commentateurs ont vu dans cette histoire le récit d’une défaite contre le temps qui passe, une parabole de l’homme face à son destin. Santiago n’est plus seulement un simple pêcheur, mais l’allégorie de la condition humaine, l’archétype de l’homme face à l’existence : un être vulnérable, mais courageux et digne, qui s’engage corps et âme dans un combat dont la victoire est pourtant largement compromise, voire illusoire. Était-ce le souhait d’Hemingway ? Contre quoi Santiago se bat-il vraiment : la mer ? L’espadon ? La vieillesse ? La fatalité ?

Ce qui importe, pour Hemingway, c’est ce thème qui lui est cher : l’effort engagé pour braver le destin. « Mais l’homme ne doit jamais s’avouer vaincu, dit-il. Un homme, ça peut être détruit, mais pas vaincu. »

Un classique de la littérature, illustration de la « théorie de l’iceberg »

Fidèle à sa « théorie de l’iceberg », Hemingway écrit dans un style dépouillé, simple et direct. Pour celui qui a reçu le Prix Nobel de littérature, la force d’une histoire réside en effet dans ce qui est sous-jacent. Dans ce qui est immergé, invisible, mais qui soutient la masse. Ainsi, les dialogues sont laconiques, les descriptions épurées. C’est au lecteur de combler comme il l’entend ces manques, ces non-dits. Dans cet espace ouvert, il peut choisir l’interprétation qui lui convient. C’est sans doute ce qui explique que cette œuvre continue à fasciner et à inspirer aujourd’hui. La simplicité ne sacrifie rien à l’épaisseur du texte ; au contraire, elle lui donne de l’envergure, et même confère à l’histoire de Santiago une portée universelle. Le vieil homme incarne l’espoir.

« Tout en lui était vieux, sauf son regard qui était gai et brave, et qui avait la couleur de la mer. »